Regelenergie

Zusatzeinnahmen für Unternehmen

In einem elektrischen Energieversorgungssystem müssen sich Erzeugung und Verbrauch elektrischer Energie stets die Waage halten, da sich Energie nur sehr geringfügig in einem elektrischen Energieversorgungssystem speichern lässt.

Abweichungen zwischen Erzeugung und Entnahme müssen durch den Einsatz von Regelenergie ausgeglichen werden, damit es zu keiner Gefährdung der Systemstabilität kommt.

Mit Regelenergie (auch „Regelleistung“ genannt) bezeichnet man jene Energie, die ein Netzbetreiber benötigt, um unvorhergesehene Leistungsschwankungen in seinem Stromnetz auszugleichen.

Sie erhalten für die Bereitstellung eine abschaltbaren oder zuschaltbaren Last Erlöse!

Gerade bei Lasten kleiner 5MW kann durch Zusammenfassung der Leistungen ("Pooling") eine besserer Vergütung ermöglicht werden als über die direkte Vermarktung der Sekundärregelenergie.

Download Genossenschaftsmodell Regelenergie

INEKON bietet Ihnen

- eine Optimierung der Erträge bei besthender SLR Nutzung

- Ermittlung der Zu- und Abschaltbaren Lasten und Optimierung

- "Pooling der Zu- und Abschaltbaren Lasten auch bei "kleineren" Leistungen

Gerne sprechen wir unverbindlich mit Ihnen.

- Bewertung des Leistungspotentials

- Organisation der Präqualifikation

- Managen der Leistungsmeldungen

- Abrechnung der Vergütung im Rahmen des Genossenschaftsmodels

Das Ziel des Einsatzes von Regelleistung ist die Einhaltung der Soll-Frequenz (50 Hz).

Abweichungen der Strom-Bilanzkreise müssen durch Regelenergie ausgeglichen werden.

Die Abweichungen werden z.B. hervorgerufen durch:

- Lastschwankungen

- Einspeiseschwankungen

- Kraftwerksausfälle

- Prognosefehler (z. B. Wind, PV)

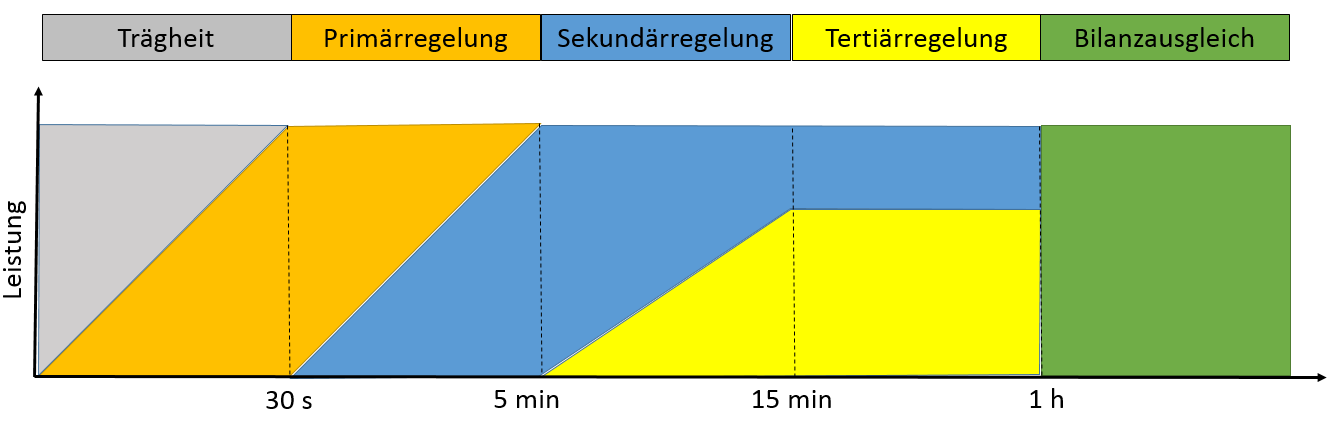

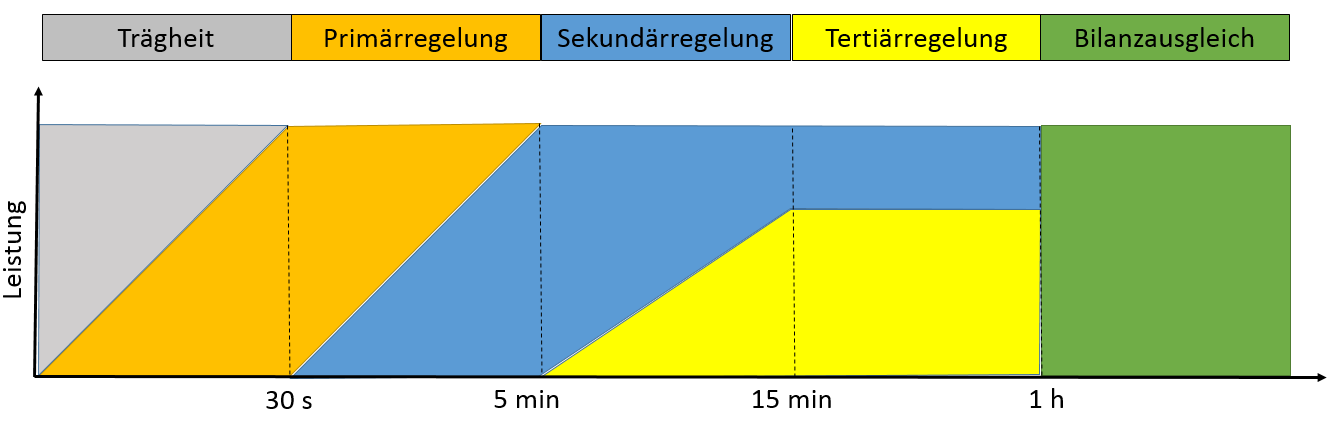

Primärregelung

Jeder Netzbetreiber innerhalb des Verbundnetzes muss innerhalb von 30 Sekunden zwei Prozent seiner aktuellen Erzeugung als Primärregelreserve zur Verfügung stellen. Die an der Primärregelung teilnehmenden Kraftwerke müssen bei einer quasistationären Frequenzabweichung von ±200 mHz innerhalb von 30 Sekunden die gesamte Primärregelleistung erbringen können, d.h. die Leistungsabgabe linear erhöhen bzw. verringern und diese Leistung bis zu 15 Minuten halten. Die dabei zur Verfügung stehende Primärregelleistung, das sogenannte Primärregelband, muss dabei mindestens 2 % der Nennleistung der Anlage entsprechen.Wenn die Abweichung kleiner als 10 mHz ist, erfolgt abhängig von der verwendeten Primärregelvorhaltung keine Aktivierung der Primärregelung.

Sekundärregelung

Auch die Sekundärregelung hat die Aufgabe, das Gleichgewicht zwischen physikalischem Stromangebot und -nachfrage nach dem Auftreten einer Differenz wieder herzustellen. Im Gegensatz zur Primärregelung wird hier nur die Situation in der jeweiligen Regelzone inklusive des Stromaustausches mit anderen Regelzonen betrachtet. Dafür werden die geplanten mit den tatsächlichen Leistungsflüssen zu anderen Regelzonen verglichen und ausgeregelt. Primär- und Sekundärregelung können zeitgleich starten, der sekundäre Regelvorgang sollte entsprechend den Vorgaben der UCTE nach spätestens 15 Minuten den primären Regelvorgang abgelöst haben, so dass die Primärregelung wieder zur Verfügung steht.

Erzeugereinheiten, die Sekundärregelleistung bereitstellen, müssen dabei besondere Anforderungen erfüllen. Die gesamte Regelleistung muss innerhalb von höchstens 5 Minuten erbracht werden können, die Laständerungsgeschwindigkeit muss dabei mindestens 2 % der Nennleistung pro Minute betragen. Zum Einsatz kommen dabei zum Beispiel Pumpspeicherkraftwerke oder auch konventionelle GuD- oder Steinkohlekraftwerke.

Tertiärregelung (Minutenreserve)

Auch bei der Tertiärregelung (Minutenreserve) wird zwischen negativer und positiver Regelenergie unterschieden, sie dient primär der wirtschaftlichen Optimierung. Die Minutenreserve wird automatisch vom Merit-Order-List-Server (MOLS) abgerufen.Die vorgehaltene Minutenreserveleistung muss innerhalb von 15 Minuten vollständig erbracht werden können, zum Einsatz kommen dabei konventionelle Kraftwerke oder andere Erzeugereinheiten, sowie regelbare Lasten. Als regelbare Lasten werden zum Beispiel Elektrolichtbogenöfen in Stahlwerken oder Nachtspeicherheizungen verwendet.

Für die negative Minutenreserve stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

- Die Aktivierung zusätzlicher Lasten im Netz in Form von Pumpspeicherkraftwerken, Nachtspeicherheizungen etc.

- Das teilweise oder komplette Herunterfahren von Kraftwerken. Neben der Drosselung von Großkraftwerken kann negative Regelleistung auch durch kollektives Abschalten von Blockheizkraftwerken (BHKW-Anlagen) in Form eines virtuellen Kraftwerks bereitgestellt werden. Dabei sind solche BHKW-Anlagen besonders geeignet, deren Wärmelieferung nicht kontinuierlich gewährleistet sein muss. Jedoch darf deren eingespeister Strom nicht nach EEG vergütet werden, denn eine Parallelvermarktung steht derzeit dem EEG entgegen.

Quartiärregelung

Die Quartiärregelung ist für den technischen Betrieb eines Verbundnetzes nicht zwangsläufig notwendig, ist aber in Verbundnetzen wie dem Europäischen Verbundnetz zusätzlich vorhanden. Die Quartiärregelung dient dazu, Gangfehler der Netzfrequenz über längere Zeiträume zu kompensieren. Gangfehler sind durch Netzfrequenzabweichungen bedingt, die sich über einen längeren Zeitraum akkumulieren und bei Synchronuhren zu einem Gangfehler im Bereich von Minuten bis Stundenbereich führen können. Bei der Quartiärregelung wird der Gangfehler durch Vergleich mit einem Zeitnormal wie der koordinierten Weltzeit (UTC) ermittelt und bei Überschreitung von ±20 Sekunden der Sollwert der Netzfrequenz (Nennnetzfrequenz) bei vorauseilender Netzzeit um 10 mHz auf 49,99 Hz reduziert, bei nacheilender Netzzeit um 10 mHz auf 50,01 Hz erhöht.

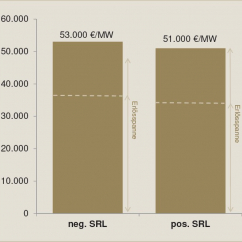

Sekundärregelung: Markt und Marktdesign

- Ausschreibungen deutschlandweit (Auktion)

- Marktvolumen rund 2.300 MW, jeweils positiv und negativ

- Mindestlosgröße: 5 MW

- Ausschreibungszeitraum: 1 Woche

- Produkte: positive und negative Regelleistung, jeweils HT und NT

Die Anlage muss eine Woche für die entsprechende Zeitscheibe Leistung vorhalten und ggf. erbringen

Vorhaltung von Regelleistung und Abruf von Regelenergie

Zuschlag durch den Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB): Vorhaltung

- ÜNB entscheidet anhand des Bedarfs und der eingegangenen Leistungspreise (EUR/MW) über den Zuschlag

- Hierzu sortiert er die Angebote nach Höhe der Leistungspreise und wählt die günstigsten

Bedarf an Regelleistung: Erbringung

- Falls Bedarf für den Einsatz der vorgehaltenen Leistung entsteht, ruft der ÜNB Regelenergie ab

- Hierfür reiht der ÜNB die Angebote nach Höhe der Arbeitspreise (EUR/MWh)

Struktur des Sekundärregelpool

Verschaltung von dezentralen Erzeugungseinheiten, Verbrauchern und Speichern zur Vorhaltung und Erbringung von Regelenergie

Erzeugungsseite:

- Flexibel einsetzbare, dezentrale Kraftwerkskapazitäten (BHKW, Gasturbinen, Notstromaggregate, Wasserkraft u. a.)

- EEG-Anlagen in der Direktvermarktung

- Einbindung Sub-Pools (z. B. Mikro-BHKW)

Verbraucherseite:

- Großverbraucher (z. B. Grundstoffindustrie)

- Querschnittstechnologien (z. B. Pumpen)

Speicher:

- Power-to-Heat (Elektroheizer) und Power-to-Gas (Methanisierung)

- Batteriespeicher

Maximale Regelleistung: Der innerhalb von 5 Minuten mögliche Leistungshub kann präqualifiziert, d. h. als Sekundärregelleistung zugelassen werden

Technische Anforderungen:

- Totzeit von höchstens 30 Sekunden wäre vorteilhaft, aber nicht unverzichtbar

- Zeitverfügbarkeit: 95 % einer Woche, d. h. Dauer ungeplanter Ausfälle < 5 %

→ Für netzsynchrone Anlagen i. d. R. erfüllt, für Notstromdiesel i. d. R. erfüllbar

Organisatorische Anforderungen:

- Regelleistung muss für eine Woche vorgehalten werden können

- Prognose der (minimalen) Regelleistung am Mittwoch für die folgende Woche bis Sonntag

Einbindung in den Pool

Anbindung mit Nachrichtentechnik

- Anforderungen: Hohe Verfügbarkeit, hohe Sicherheit

- Lösung: MPLS statt Internet, redundante Übertragung per DSL und Mobilfunk (UMTS)

- Bestellung & Installation: Bestellung über Rahmenvertrag (Rabatt für Stadtwerkepartner); Kosten werden durch Betreiber getragen (ca. 80 € pro Monat)

Steuerung über Fernwirktechnik

- Anforderungen: Hohe Verfügbarkeit, Verarbeitung von Statusmeldungen und Messwerten div. Technologien

- Lösung: Smart RTU Kleinfernwirksystem

- Bestellung & Installation: Bestellung durch Anlagen- Betreiber zu Sonderkonditionen (direkte Gewährleistung des Herstellers, ca.1.500 €); Installation durch Betreiber oder Dienstleister

Regelenergie

-

In einem elektrischen Energieversorgungssystem müssen sich Erzeugung und Verbrauch elektrischer Energie stets die Waage halten, da sich Energie nur sehr geringfügig in einem elektrischen Energieversorgungssystem speichern lässt.

Abweichungen zwischen Erzeugung und Entnahme müssen durch den Einsatz von Regelenergie ausgeglichen werden, damit es zu keiner Gefährdung der Systemstabilität kommt.

Mit Regelenergie (auch „Regelleistung“ genannt) bezeichnet man jene Energie, die ein Netzbetreiber benötigt, um unvorhergesehene Leistungsschwankungen in seinem Stromnetz auszugleichen.

Sie erhalten für die Bereitstellung eine abschaltbaren oder zuschaltbaren Last Erlöse!

Gerade bei Lasten kleiner 5MW kann durch Zusammenfassung der Leistungen ("Pooling") eine besserer Vergütung ermöglicht werden als über die direkte Vermarktung der Sekundärregelenergie.

Download Genossenschaftsmodell Regelenergie

INEKON bietet Ihnen

- eine Optimierung der Erträge bei besthender SLR Nutzung

- Ermittlung der Zu- und Abschaltbaren Lasten und Optimierung

- "Pooling der Zu- und Abschaltbaren Lasten auch bei "kleineren" Leistungen

Gerne sprechen wir unverbindlich mit Ihnen.

INEKON Leistungen

- Bewertung des Leistungspotentials

- Organisation der Präqualifikation

- Managen der Leistungsmeldungen

- Abrechnung der Vergütung im Rahmen des Genossenschaftsmodels

Was ist Regelenergie?

Das Ziel des Einsatzes von Regelleistung ist die Einhaltung der Soll-Frequenz (50 Hz).

Abweichungen der Strom-Bilanzkreise müssen durch Regelenergie ausgeglichen werden.

Die Abweichungen werden z.B. hervorgerufen durch:

- Lastschwankungen

- Einspeiseschwankungen

- Kraftwerksausfälle

- Prognosefehler (z. B. Wind, PV)

Primärregelung

Jeder Netzbetreiber innerhalb des Verbundnetzes muss innerhalb von 30 Sekunden zwei Prozent seiner aktuellen Erzeugung als Primärregelreserve zur Verfügung stellen. Die an der Primärregelung teilnehmenden Kraftwerke müssen bei einer quasistationären Frequenzabweichung von ±200 mHz innerhalb von 30 Sekunden die gesamte Primärregelleistung erbringen können, d.h. die Leistungsabgabe linear erhöhen bzw. verringern und diese Leistung bis zu 15 Minuten halten. Die dabei zur Verfügung stehende Primärregelleistung, das sogenannte Primärregelband, muss dabei mindestens 2 % der Nennleistung der Anlage entsprechen.Wenn die Abweichung kleiner als 10 mHz ist, erfolgt abhängig von der verwendeten Primärregelvorhaltung keine Aktivierung der Primärregelung.

Sekundärregelung

Auch die Sekundärregelung hat die Aufgabe, das Gleichgewicht zwischen physikalischem Stromangebot und -nachfrage nach dem Auftreten einer Differenz wieder herzustellen. Im Gegensatz zur Primärregelung wird hier nur die Situation in der jeweiligen Regelzone inklusive des Stromaustausches mit anderen Regelzonen betrachtet. Dafür werden die geplanten mit den tatsächlichen Leistungsflüssen zu anderen Regelzonen verglichen und ausgeregelt. Primär- und Sekundärregelung können zeitgleich starten, der sekundäre Regelvorgang sollte entsprechend den Vorgaben der UCTE nach spätestens 15 Minuten den primären Regelvorgang abgelöst haben, so dass die Primärregelung wieder zur Verfügung steht.

Erzeugereinheiten, die Sekundärregelleistung bereitstellen, müssen dabei besondere Anforderungen erfüllen. Die gesamte Regelleistung muss innerhalb von höchstens 5 Minuten erbracht werden können, die Laständerungsgeschwindigkeit muss dabei mindestens 2 % der Nennleistung pro Minute betragen. Zum Einsatz kommen dabei zum Beispiel Pumpspeicherkraftwerke oder auch konventionelle GuD- oder Steinkohlekraftwerke.

Tertiärregelung (Minutenreserve)

Auch bei der Tertiärregelung (Minutenreserve) wird zwischen negativer und positiver Regelenergie unterschieden, sie dient primär der wirtschaftlichen Optimierung. Die Minutenreserve wird automatisch vom Merit-Order-List-Server (MOLS) abgerufen.Die vorgehaltene Minutenreserveleistung muss innerhalb von 15 Minuten vollständig erbracht werden können, zum Einsatz kommen dabei konventionelle Kraftwerke oder andere Erzeugereinheiten, sowie regelbare Lasten. Als regelbare Lasten werden zum Beispiel Elektrolichtbogenöfen in Stahlwerken oder Nachtspeicherheizungen verwendet.

Für die negative Minutenreserve stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

- Die Aktivierung zusätzlicher Lasten im Netz in Form von Pumpspeicherkraftwerken, Nachtspeicherheizungen etc.

- Das teilweise oder komplette Herunterfahren von Kraftwerken. Neben der Drosselung von Großkraftwerken kann negative Regelleistung auch durch kollektives Abschalten von Blockheizkraftwerken (BHKW-Anlagen) in Form eines virtuellen Kraftwerks bereitgestellt werden. Dabei sind solche BHKW-Anlagen besonders geeignet, deren Wärmelieferung nicht kontinuierlich gewährleistet sein muss. Jedoch darf deren eingespeister Strom nicht nach EEG vergütet werden, denn eine Parallelvermarktung steht derzeit dem EEG entgegen.

Quartiärregelung

Die Quartiärregelung ist für den technischen Betrieb eines Verbundnetzes nicht zwangsläufig notwendig, ist aber in Verbundnetzen wie dem Europäischen Verbundnetz zusätzlich vorhanden. Die Quartiärregelung dient dazu, Gangfehler der Netzfrequenz über längere Zeiträume zu kompensieren. Gangfehler sind durch Netzfrequenzabweichungen bedingt, die sich über einen längeren Zeitraum akkumulieren und bei Synchronuhren zu einem Gangfehler im Bereich von Minuten bis Stundenbereich führen können. Bei der Quartiärregelung wird der Gangfehler durch Vergleich mit einem Zeitnormal wie der koordinierten Weltzeit (UTC) ermittelt und bei Überschreitung von ±20 Sekunden der Sollwert der Netzfrequenz (Nennnetzfrequenz) bei vorauseilender Netzzeit um 10 mHz auf 49,99 Hz reduziert, bei nacheilender Netzzeit um 10 mHz auf 50,01 Hz erhöht.